腸化生是胃癌先兆?認清發病原因,提早介入守護健康!

什麼是腸化生?

腸化生是一種胃黏膜細胞異常改變的病理狀態,正常胃黏膜被類似腸道細胞的組織所取代,通常與慢性胃炎、幽門螺旋桿菌感染或長期胃酸逆流等因素相關。雖然腸化生本身多無明顯症狀,但它是胃癌的潛在癌前病變因素,與胃癌的發展有一定關聯性,因此早期發現與管理十分重要。

~

腸化生的常見症狀

腸化生早期通常沒有明顯症狀,多在接受胃鏡檢查時被意外發現。若合併慢性胃炎或胃潰瘍,患者可能會出現:

- 上腹脹痛

- 灼熱感

- 消化不良

- 腹脹

- 打嗝

- 食慾減退

- 胃酸倒流或噁心等不適

- 嚴重時甚至可能出現嘔吐

若症狀包括:

- 持續性胃痛

- 吞嚥困難

- 體重無故減輕

- 黑便或吐血

這些情況可能提示腸化生已進一步惡化,甚至接近癌前病變。

~

~

如何診斷腸化生?

診斷腸化生通常需結合多項檢查,以提升準確性。其中最關鍵的是:

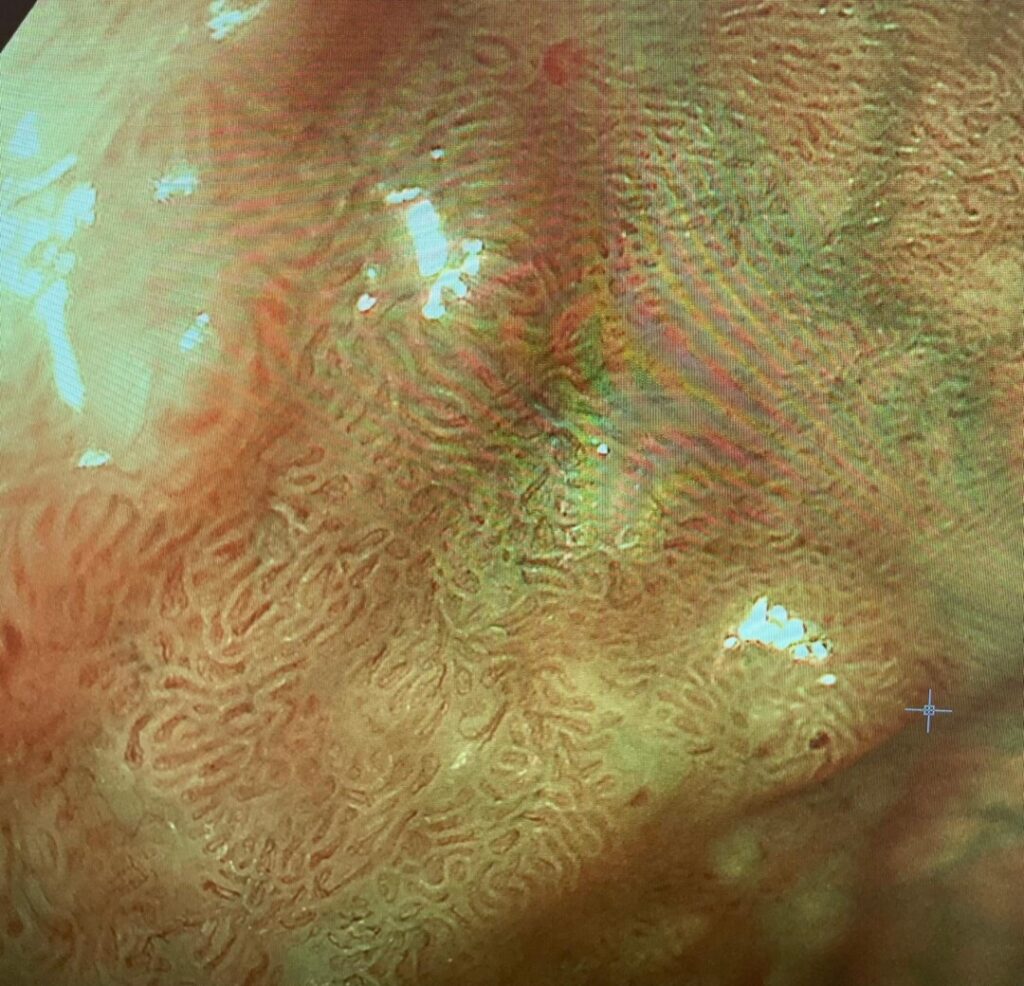

- 胃鏡檢查:醫生會透過內窺鏡觀察胃黏膜,評估是否出現紅腫、糜爛或細胞異常。檢查過程一般在輕度鎮靜下進行,約需10至20分鐘。如發現可疑病灶,醫生會同時取樣進行切片化驗,以確認是否為腸化生,並進一步判斷其類型與嚴重程度。

- 血液檢查:有助了解是否感染幽門螺旋桿菌。對於高風險人士,如有胃癌家族病史或長期胃病者,醫生亦可能建議進一步接受電腦斷層掃描或超聲內視鏡檢查,以評估胃部深層結構並排除其他潛在問題。

腸化生的治療與控制

腸化生若能及早調整和改善生活方式,仍有機會有效延緩惡化或降低癌變風險。

- 若確診腸化生與幽門螺旋桿菌感染有關,患者應接受抗生素聯合質子泵抑制劑的療程,以根除細菌、減少胃黏膜炎症,從而防止病變進一步惡化。

- 對於症狀不明顯的患者,定期進行胃鏡檢查,有助於監察細胞變化,及早發現潛在問題。

- 至於出現高度異常細胞或早期癌變的情況,目前已有如內視鏡黏膜下剝離術(ESD)等微創治療方式,可精準切除病灶,減少對身體的傷害,且恢復期相對較短。

無論採用何種治療方式,患者日後均應注重飲食與生活作息,避免進食辛辣、刺激性或過鹹的食物,並培養規律作息、戒煙限酒等健康生活習慣。

總括而言,腸化生雖然不等同於癌症,但確實是一個不容忽視的風險因素。透過定期檢查、針對性治療,以及改善日常生活習慣,有助有效降低相關風險,並減少病變惡化的可能性。如出現胃部不適、消化系統問題,或本身屬於高風險族群,建議及早諮詢專業醫生意見,及早為自己的健康把關。

~